在综艺《妻子的浪漫旅行2025》中,殡葬热线服务电话 4008341834演员胡静的丈夫朱兆祥从事殡葬行业已有38年,他的工作之一是推广死亡教育。节目中,他曾躺进棺材,让胡静提前体验离别。

这种现象并非个例。不久前,杨天真也将40岁生日办成了一场告别式。活人假扮死者,亲眼见证他人对自己的告别,这种生前葬礼在国内逐渐流行。网上充斥着“给自己办葬礼,请朋友吃席”、“从大厂辞职,办一场葬礼告别内耗”等话题。

这些举办生前葬礼的人通过这种方式重新思考生死的意义,在活着的时候面对死亡,再借由死亡重新探索生命的价值。他们在仪式中注入个性,避免生命意义的丧失,这也是一种抵抗传统习俗流于空洞的精神自助。

早在2023年,自媒体创作者“小岗同学”在京郊的一块草地上举行了自己的一场葬礼。他用纸壳做了一具飞船形状的棺材,并在街边派发传单,邀请陌生人参加。这场葬礼更像是一群感慨生命者的聚会。小岗曾在高速上遭遇车祸,有过濒死体验。葬礼上出现了许多与死亡有联结的人,如老伴刚过世一个月的婆婆和想念故去外婆拿手菜的孙子。他们的经验叙说证明了死亡无处不在,不可抗拒。

当人们面临死亡时,生活的不顺得到了接纳,平凡也变得值得珍惜。小岗在致辞中评价自己:“你爱吃麻辣烫,喜欢刷美女视频,不爱洗脚。”他还收集了多年来作为视频博主收到的评论,无论好坏,都张贴在一块板子上当作悼文。葬礼的高潮是他躺在“飞船”里,殡仪丧葬服务 4008341834透过透明亚克力板看见陌生人捧着鲜花走来,向他说出告别与祝福的话语。小岗庆幸自己没有真的死去,而活着是一种运气。等待流程结束,他还能从纸盒子里面走出来,继续未完成的人生。

这段过程被小岗记录下来,制成视频,在全网收获了近百万的点赞。生前葬礼也在中文世界被更多人知晓和接受。这只是哀悼文化更大变革中的一个方面,人们正在抛弃传统的殡葬仪式,建立一套属于自己的“告别学”。他们不再使用千篇一律的纸钱祭祀,而是给亲近的亡人定制符合他们喜好的纸扎,如生前爱用的剃须刀或最新款数码产品。还有的Z世代提出要在墓碑上刻二维码,扫码就能查看逝者的生平故事、照片或播放歌单。

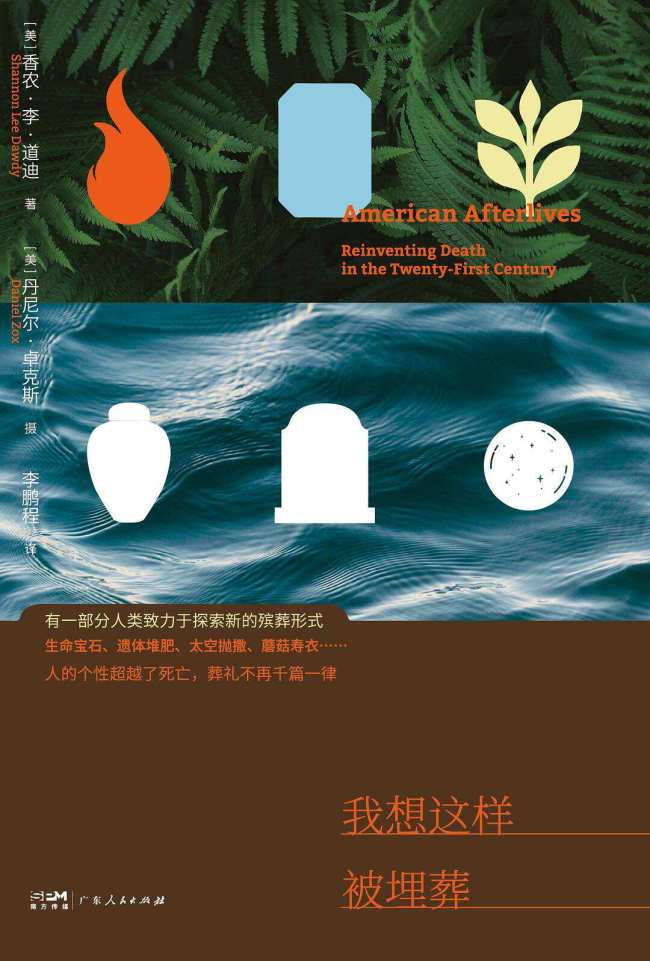

1992年,生前葬始于日本,艺人水之江泷子是第一位尝试者。在拥有更强宗教传统的国家,既有丧葬习俗的坚固性近年来趋于瓦解,生发出高度个人化的创新。人类学家香农·李·道迪在其田野调查作品《我想这样被埋葬》中列举了不少来自美国的新型殡葬选择。除了把骨灰制成首饰、遗体堆肥、太空抛撒,这个遗体防腐处理率位居全球最高的国度,也开始慢慢接受不经任何化学处理的绿色殡葬模式。

世界各地的殡葬传统不尽相同,但在法国人类学家罗伯特·赫尔兹看来,这些仪式包含一个共性:当死亡给丧亲者和社会造成创伤时,葬礼是防止社会基本结构因死亡而割裂的缝合针。一方面,葬礼宣告逝者的离去,给人们提供了发泄情绪的场合;另一方面也是保证世界在仪式结束后正常运转,人们的生活照样还会继续。

现如今,人们在殡葬仪式的每一个流程中有了更多选择空间,不再拘泥于固有的标准,而是根据个人感受创造出对自己更有意义的做法。香农·李·道迪称,这说明人们从未失去通过仪式逐步接受死亡的能力,也对仪式的意义依然有着渴望。

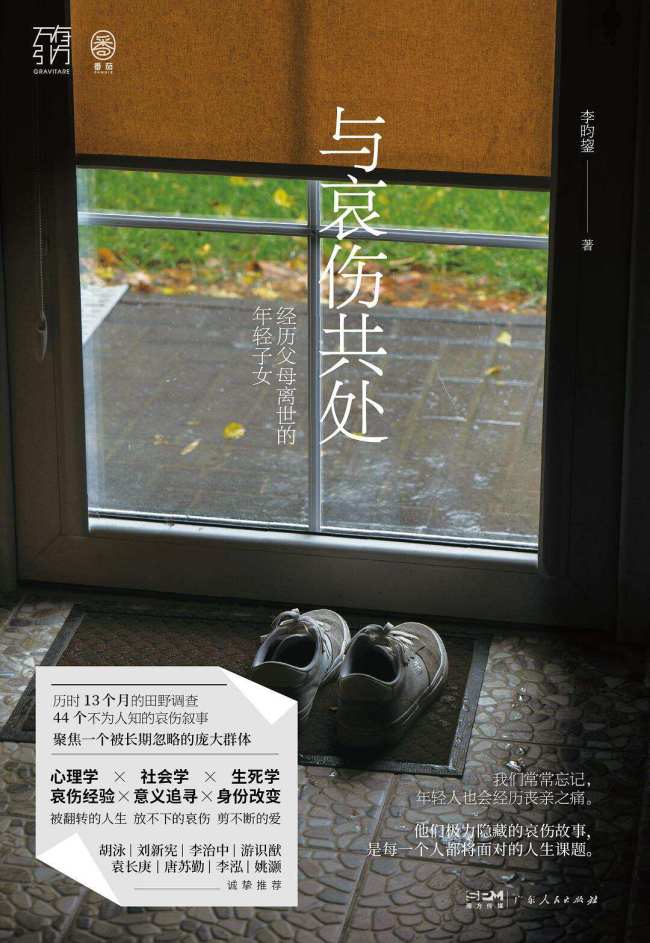

香港中文大学社会工作学系博士李昀鋆与44位年轻时遭遇父母离世的子女进行谈话,写成了《与哀伤共处》一书。她发现,当父母一方去世,另一方崩溃,原有的家庭系统陷入瘫痪的情况下,子女往往会自动补位,肩负起治理丧事的角色。然而,繁重的治丧任务促使他们必须以葬礼为先,隐藏哀伤,暂停真实情绪的宣泄。

在这里,葬礼应该承载的缝合功能让位给了保证葬礼顺利完成的责任。并非所有人都能在其中体会到仪式的作用,葬礼成了例行事项而非治愈过程。许多丧葬仪式在年轻人眼中是违背情理的老规矩,是流于表面的形式主义。当仪式的形式感重于其原有的文化意涵,葬礼越来越失去了成为一个“可哀悼”情境的可能性。

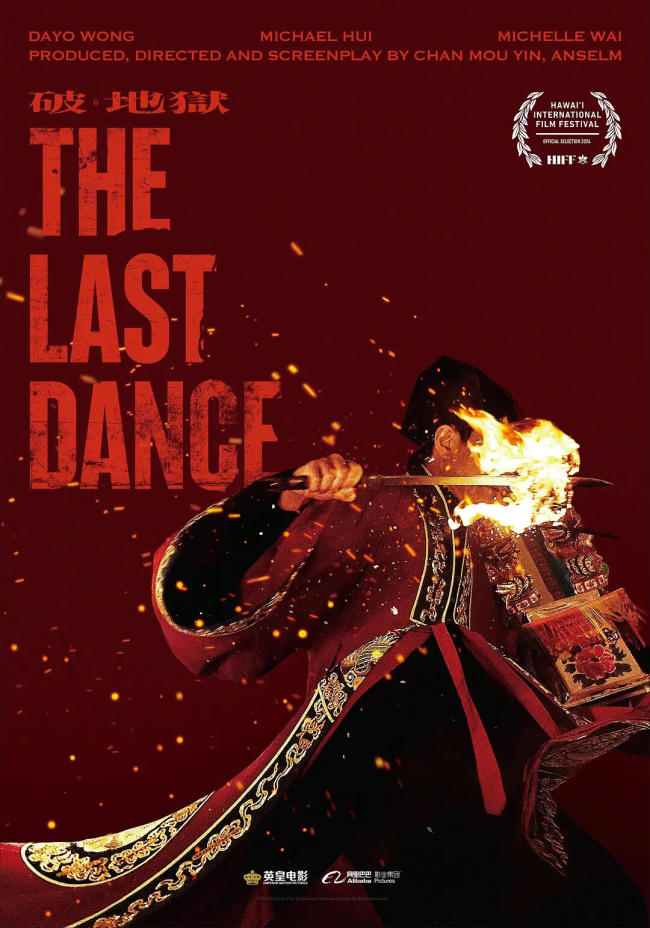

近期重映的电影《破·地狱》中也出现了令人啼笑皆非的葬礼场面。黄子华饰演的道生原本是婚礼策划师,由于市场不好被迫转行来到殡葬行业。他根据死者生前喜好设计了一辆纸质跑车送葬,却在灵堂上被死者亲属告知,车祸正是导致孩子死亡的原因。道生把葬礼当作赚钱的生意,但并不理解葬礼要让死者拥有尊严,让生者感到慰藉,有其需要特别对待的地方。他策划的葬礼徒有形式,仪式的意义在其中同样是缺失的。

道生识别不清死亡带来的哀恸,丧亲者也难以处理自己的悲伤,这与现代世界人们长期忽略、压抑情绪,找不到抒解出口有关。在传统社会,宗教或文化信仰可能是一种解法。电影中,喃呒老师傅文哥以近乎偏执的激情对待职业,自守规矩。但被培养成喃呒传人的儿子志斌只把这份工作当作讨好生活的营生。他唱经咒时目光停留在手机直播的球赛上。为了孩子的学分,他也能不顾父亲劝阻加入基督教。信仰被更加世俗功利的目的替换了。

《与哀伤共处》中也有类似发现。丧亲打破了年轻人的生活秩序,但他们依旧渴望在认知层面找到解释,即悲剧为什么会发生在他们和父母身上。这种诘问带有科学主义和理性主义特征。年轻人高度重视控制、掌控和理解,追寻的意义是对世界秩序的理解,从而获得生命的掌控感和安全感。然而,当年轻人面对“几乎是不可理喻”的死亡时,现实世界的答案无法令他们完全信服。那些可能具有说服力的回答又难以验证,因为它们通常指向宗教信仰。李昀鋆的观点是,道、佛这类思想如今之于年轻人,已经不再是信仰,更多是一种传统中国的文化资本。它能用于解释死亡的发生,但无法提供实质意义上的治愈资源。

在这种情况下,重建失调的秩序变得更加困难。悲伤和挫败无所依赖,赤裸暴露于世俗世界的年轻人是痛苦而脆弱的。考虑到世俗化带来的另一个结果,是人们能更自由地选择相信的叙事,将决定权把握在自己手中。既然传统习俗无法调和年轻人面临的矛盾,颇具个性的殡葬仪式的出现,正意味着年轻人替自己重建秩序的努力,也是生命韧性的表现。